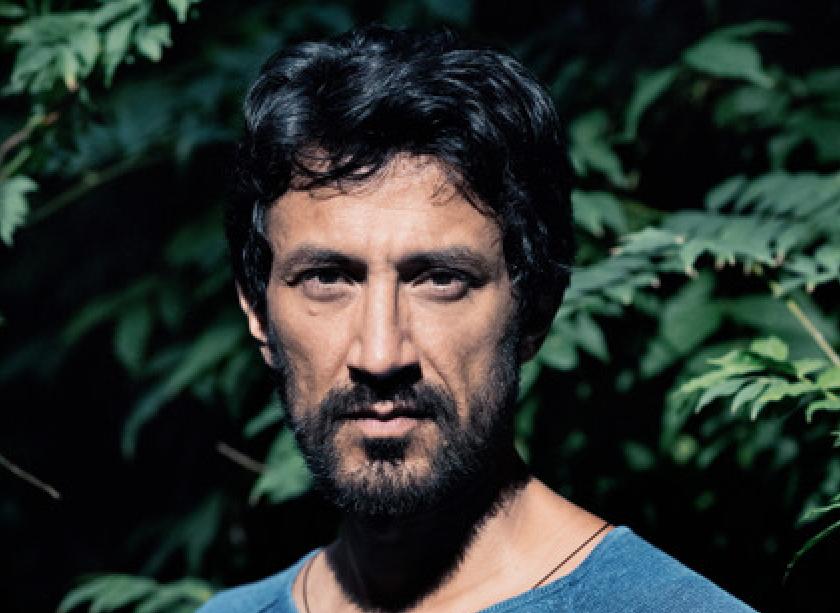

Bald drei Jahrzehnte lang hat Sorj Chalandon als Reporter der Tageszeitung „Libération“ Verrat und Lügen aufgedeckt sowie ideologische Kämpfe und Gewaltverbrechen in Kriegsregionen dokumentiert. Seit 2009 ist er Redakteur bei der investigativen und satirischen Wochenzeitung „Le Canard enchaîné“. Verräterkind ist sein zehnter Roman.

Der Roman Die vierte Wand ruft das Massaker wach, das christliche libanesische Milizen am 16. September 1982 im Palästinenserlager Sabra und Chatila verübten. In Rückkehr nach Killybegs verarbeitet Sorj Chalandon die grundstürzende Erfahrung, jahrzehntelang von einem nordirischen Freund manipuliert und benutzt worden zu sein. Der falsche Freund wurde als Informant der britischen Armee und des Geheimdienstes enttarnt und von der IRA hingerichtet. Die „Wunden“, so Chalandon, die der eigene Vater ihm zufügte, hätten so geschmerzt, dass er sie erst im Alter von 63 Jahren schonungslos betrachten konnte: 2015 erschien der tragikomische Roman Profession du père (Mein fremder Vater, dtv 2017). Jean-Pierre Améris hat ihn 2020 mit dem Schauspieler Benoît Poelvoorde in der Rolle des Vaters verfilmt.

Mit Verräterkind hat Sorj Chalandon das Vater-Kapitel nun endgültig abgeschlossen. Der Ich-Erzähler ähnelt dem Autor. Sein Großvater, ein Radikalsozialist, hatte einst ein Urteil gesprochen. Er sagte dem Enkelsohn: „Dein Vater stand im Krieg auf der falschen Seite“ und dass er das Kind eines Dreckskerls sei. Als Erwachsener findet der Sohn heraus, dass sein Vater – im zivilen Leben ein phantasmagorischer Verwandlungskünstler und cholerischer Besserwisser – während des Zweiten Weltkriegs fünf Uniformen getragen hatte: Er hatte mit den Deutschen kollaboriert und sich dem französischen Widerstand angeschlossen.

Sorj Chalandon beobachtete 1987 für die Libération den Prozess, der dem NS-Verbrecher Klaus Barbie in Lyon gemacht wurde. Ein Anklagepunkt war die Deportation der jüdischen Kinder von Izieu. Chalandons Vater saß im Auditorium. Was, fragt sich der Ich-Erzähler des Romans resp. der Autor, verbindet den Vater-Dreckskerl mit dem Gestapochef auf der Anklagebank? Das Buch fördert eine Erkenntnis zu Tage, die schmerzhafter ist als die Summe der Lügen, in die der Vater sich zeitlebens geflüchtet hat. Und es ruft auf ergreifende Weise einen Moment im Leben der 44 ermordeten Kinder wach. Es ehrt ihre Begleiter, es verneigt sich vor den wenigen überlebenden Zeugen im Barbie-Prozess.

Romane von Sorj Chalandon (eine Auswahl):

Die Legende unserer Väter. Aus dem Französischen von Brigitte Große, dtv, München 2012

Rückkehr nach Killybegs. Aus dem Frz. von Brigitte Große, München 2013

Mein fremder Vater. Aus dem Frz. von Brigitte Große, München 2017

Am Tag davor. Aus dem Frz. von Brigitte Große, München 2019

Wilde Freude. Aus dem Frz.von Brigitte Große, München 2020

Verräterkind. Aus dem Frz. von Brigitte Große, München 2022

Mein besonderer Dank gilt Torsten Föste – der deutschen Stimme von Sorj Chalandon

2019 habe ich für DLF Kultur ein Radiofeature über „Literatur aus den Randgebieten“ geschrieben. Die literarischen Protagonisten sind Sorj Chalandan (Le jour d’avant) und Nicolas Mathieu (Leurs enfants après eux).