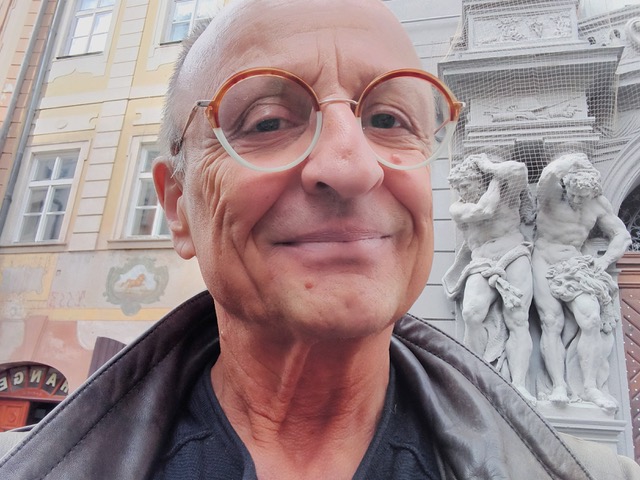

Michael Evers war 23 als er 1969 ans Zürcher Theater am Neumarkt geholt wurde. Er studierte Germanistik, setzte seine Schauspielkarriere an Bühnen in Basel, Köln, Bonn, Hamburg und Berlin fort, nahm Fernsehrollen an und war jahrzehntelang ein viel gefragter Sprecher in Hörspiel-, Feature- und Audiobuchproduktionen. 2016 publizierte er seinen Debütroman Ortsfremde, 2023 den Roman Vinck. Jean-Marie Vinck.

Hans Finkelstein wuchs in Wien auf. Sein Vater war als Kleinkind mit den Eltern nach Schanghai fliehen, kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg nur widerwillig nach Österreich zurück, schlug dann aber eine Karriere als Diplomat ein. Hans‘ mütterliche Familie konnten sich nach Palästina retten. Seine Mutter wurde Israelin und eine unglückliche Frau in Wien. Hans rebelliert gegen das Schweigen seiner Eltern und Großeltern über die Entbehrungen des Exils, über Verwandte, die in Lagern ermordet wurden, und über Kompromisse, die sie als Rückkehrer eingingen. Sie blieben dienstbar in einer Gesellschaft, die ihre Ressentiments gegen Juden nicht verhehlte. Hans „emigrierte“ nach Paris, französisierte seinen Namen und begann als Modedesigner erfolgreich mit Kleidern Geschichten zu erzählen – bis eine Krise ihn, den Spieler, der die Gabe besitzt, „der jeweils Andere zu sein“, in eine existenzielle Krise stürzt.

Michael Evers verhandelt in seinem Roman Grundfragen: Was macht mich im Kern aus? Wo komme ich her und wo gehöre ich hin? Wo will ich sein? Was habe ich falsch gemacht und was richtig? Welche Fehler lassen sich gutmachen?

Er erzählt von Generationenkonflikten; von Menschen, die ins Exil gezwungen wurden und zurückkommen in ihr Heimatland, das die Vertriebenen nur unwillig aufnimmt; von Kindern, die sich vom Leben der Eltern und Großeltern ausgeschlossen fühlen; von Liebe, Verblendung und Verantwortungslosigkeit, von den Versuchen, umzukehren, vom Scheitern, vom sich aussöhnen mit dem, was man ist. „Am Ende“, so Michael Evers im Gespräch, „bleibt Vinck nichts anderes übrig, als zu sagen, so war es, so ist es passiert und mich da jetzt noch einmal einzubringen, das führt zu keinem Ziel“. Dem Theatermacher und Menschenkenner George Tabori fühlt er sich verbunden und Samuel Beckett, der wusste, dass wir fortwährend „ scheitern, immer scheitern, wieder scheitern, besser scheitern“.

Bücher von Michael Evers:

- Jean-Marie Vinck, tredition, 2023

- Ortsfremde, Amazon, ISBN 978-1534789159

Hörbücher (Auswahl)

- Franz Kafka: Die Romane – Der Verschollene, Der Prozess, Das Schloss. Ungekürzte Lesungen mit Peter Simonischek, Peter Matić und Michael Evers (4 mp3-CDs)

- Susanne Krahe: Karfreitag der Henker

Hörspiele (Auswahl)

- David Grossman: Eine Frau flieht vor einer Nachricht. Hörspiel von Norbert Schaeffer mit Martina Gedeck, Kathrin Angerer, Michael Evers u.a.

- Gustave Flaubert: Salambo. Regie Udo Schareck. Mit Anna Thalbach, Hans Peter Hallwachs, Michael Evers u.a.

- Alessandro Manzoni: Die Verlobten. Regie Claudia Johanna Leist. Mit Michael Evers, Sylvester Groth, Rosemarie Fendel u.a.